Мой взгляд обводит темную холодную обшарпанную комнату, в ней небогатые пожитки: поломанный диван, стол и стул, импровизированные шторы из двух кусков старой ткани прикрывают дыру в окне, которая вытягивает последнее тепло, на полу наследство от интерната – пара старых футболок, спортивные штаны и летние кроссовки. В этой же одежде он иногда выходит на улицу, в ней же спит. На столе кофейник и две чашки, но там давно не было кофе, да и гости у Стаса бывают очень редко.

При виде меня Стас моментально оживает и соскакивает с постели. Он невероятно радуется моему приходу, подбегает и с открытым взглядом и широкой улыбкой протягивает мне конфету – жест дружбы.

Я даже не успеваю поздороваться, как он сразу заваливает меня десятками вопросов: «А что у тебя в сумке? Кто тебе дал такую курточку, мама? Что ты ел на завтрак? А куда ты пойдешь гулять? У тебя есть телевизор дома? А с кем ты дружишь? У тебя есть игры на телефоне? Я тоже такой хочу, – на секунду Стас замолкает, опускает взгляд вниз и очень тихо, скромно говорит: – Если ты хочешь меня усыновить, то я умею заправлять кровать, варить картошку и мыть пол».

Стасу уже 18, это имя он придумал себе еще в детстве. По паспорту он – ром, но никогда не был в ромском таборе, и кто такие ромы не знает. Его мать лишили родительских прав, и практически сразу после рождения его поместили в дом ребенка, а затем передали в школу-интернат – безжалостный пережиток прошлого, наследство советской закрытой жестокой системы превращения человека, индивидуальности на стадное безынициативное животное, зависимое от помощи государства.

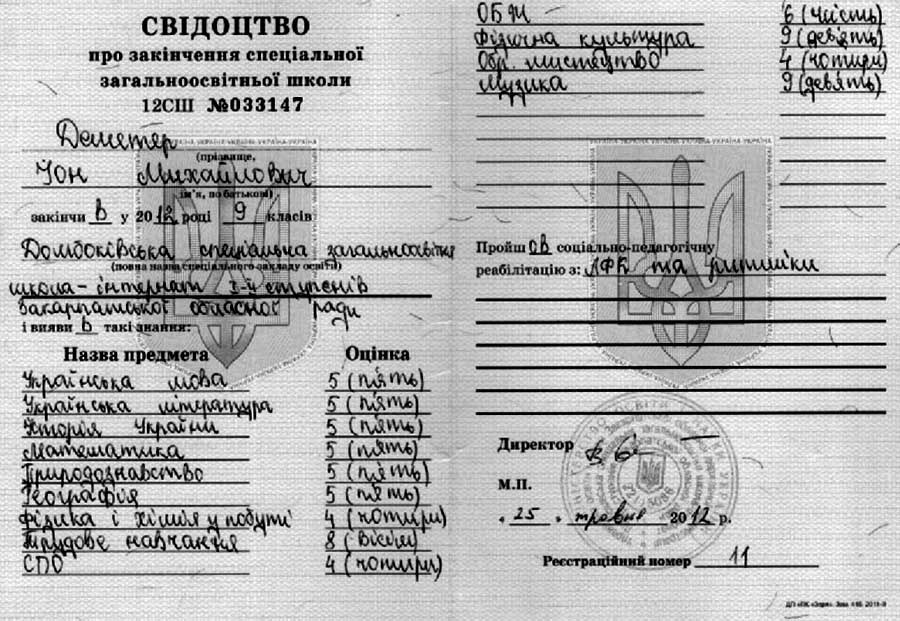

Эта система поставила Стасу клеймо тяжелой умственной отсталости. Его диагноз это узаконенная практика уничтожения человека – в три года детям без особого разбора ставят диагноз «глубокая умственная отсталость», а за год до совершеннолетия меняют на легкую ее форму и просто вышвыривают в общество. Без жилья, без денег, без каких-либо социальных навыков и реабилитации, элементарных умений приспосабливаться и самостоятельно выживать. Дети привыкают к своей изолированности от внешнего мира и что нянечка – чуть ли не единственный человек, который придет и накормит.

Нас целыми днями не выпускали из спортзала и включали телевизор. Если я пытался выйти, то били кулаками и ногами. Было очень скучно. Я хотел играть на улице, но нам не разрешали. Воспитательницы закрывались в каптерке и пили кофе, с нами никто не хотел заниматься, – вспоминает Стас

Эта система дала Стасу аттестат, но даже не научила читать и писать. Для интернатов это выгодно, потому что не надо никого учить, а в случае чего – все легко списать на неадекватность ребенка. Хотя так его обрекают на пожизненное пребывание в системе или попрошайничество на улице. Всю жизнь Стаса приучали быть инертным, беспомощным, немым.

Стас не любит вспоминать о своей жизни в интернате, которая протекала по неизменным правилам: еду приносят по расписанию, за непослушание – избиение или принудительное лечение в психбольнице. Когда я начинаю задавать неудобные и болезненные вопросы о его прошлом, он начинает нервничать, берет палец в рот и сосет его.

Я больше всего боялся, что меня поместят в психбольницу. Другие дети возвращались оттуда какими-то другими. Но я часто не слушался, и меня 6 раз туда отправляли. Когда отказывался глотать таблетки, от которых всегда было плохо, меня держали санитары и давали их силой, – вспоминает Стас.

Что теперь делать на свободе, в «зоне нормальности», Стас не знает. Перед тем, как его вытолкнули из интерната, никто не объяснил, что с ним будет дальше. Внешний мир и взрослые обязанности его пугают. Его никто не учил, как управляться с деньгами, как планировать расходы, общаться с людьми, что такое работа. Хотя на вид он взрослый, однако, уровень его социализации – лет 5. Обращаться за помощью он боится, потому что знает, что все ему откажут.

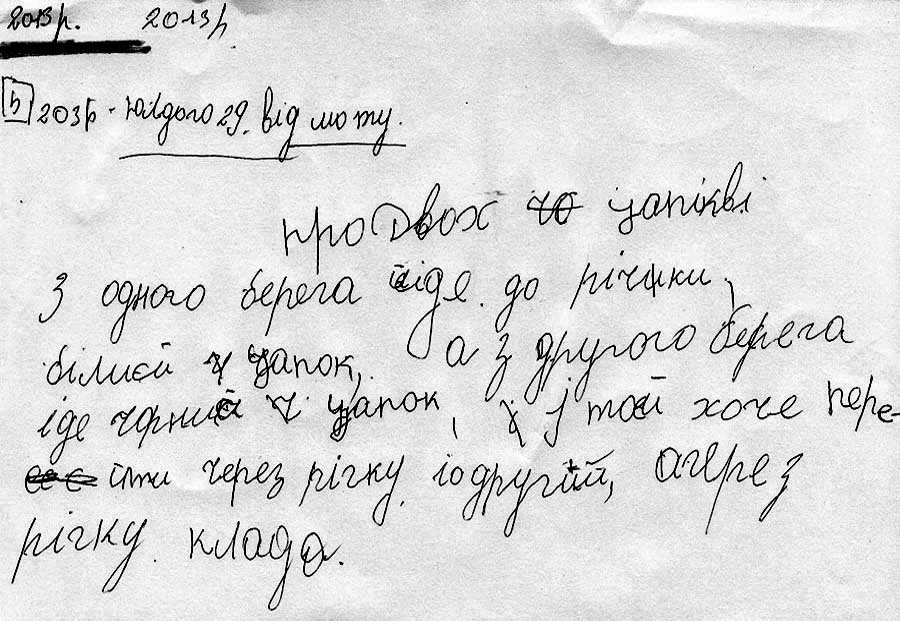

Его единственной путевкой в жизнь является аттестат о неполном образовании. Но ему пришлось с нуля учиться читать и писать. Волонтерка год занималась его обучением, однако успехи были небольшими: драгоценное время было упущено. Интернаты не ставят цель подготовить детей к самостоятельной жизни, а просто передают их из одного заведения в другое.

Кроме того, жесткая изолированность, отсутствие реабилитации и возможности получить элементарные социальные навыки – лишают последнего шанса на благополучную жизнь. Хотя интернат выплюнул его не на улицу, а в комнату общежития два на два метра, мир вокруг остался для него таким же непонятным и враждебным, а стены комнаты просто стали другого цвета.

Стас высокий и худой. Он сидит, раскачиваясь, на кровати, разговаривает тихо и улыбается. Черные жирные волосы спадают ему аж на глаза, а внимательный взгляд не пропускает ни одной детали. Он мгновенно определяет кто «свой», кто «чужой». Этот инстинкт отточен безупречно.

Со «своими» Стас по-детски открытый, в такие моменты даже забываешь о его прошлом и удивляешься, как он не озлобился за время в интернате. Он невероятно разговорчивый и любопытный, разговор с ним может продолжаться долго.

– Как тебе живется здесь? – спрашиваю.

– Хорошо, – отвечает он.

Стас о чем-то задумался и затих. А потом говорит, но уже как-то иначе, глядя перед собой:

– Правда, здесь одиноко. Я бы хотел взять с улицы себе кошку или маленькую собачку, гладить ее. В интернате нам их не разрешали держать. Но пока нечем их кормить.

– Чем ты занимаешься в свободное время?

– Лежу. А что еще делать? – говорит он.

– У тебя есть друзья?

– Да, у меня был лучший друг Андрей. Но он остался в интернате.

– А о чем ты мечтаешь, что бы ты хотел?

– Я хочу, чтобы у меня была мама. И чтобы она каждый день готовила мне макароны. А еще хочу свой мяч, как у футболистов, и белые кроссовки.

Когда мы прощаемся, он вдруг выбегает в коридор и громко бросает мне вслед:

– Вы придете еще? Только в интернат меня не сдавайте. Пожалуйста!